この記事を読むと解決できる悩み

- 見出し1

- 見出し2

- 見出し3

- 見出し4

- 見出し5

- 見出し6

- 見出し7

※青字をクリックすると、読みたい項目まで移動できます。

本記事の信頼性について

当ブログでは「未経験から国家資格取得!」をコンセプトに、申し込み方から合格後の免状申請方法まで発信しています。私のプロフィールについてはこちらから

第二種電気工事士を受験したいと思っても、ネット上の情報が多すぎて「結局、何から始めればいいの?」と迷ってしまい、受験を諦めてしまう人が少なくありません。特に、文系や未経験の方にとっては不安が大きく、一歩を踏み出しにくいのが現実です。

僕も実は、仕事をしながら独学で第二種電気工事士にチャレンジしました。でも、最初は勉強のやり方もよくわからなくて、1回目は実技で不合格…。結局、合格までに2年かかってしまったんです。

管理人じむ

管理人じむだからこそ、これから電気工事士を目指す方にはできるだけ遠回りせずに合格してほしいと思ってます!

そんな思いからこの記事では、初学者でも合格できるよう受験の申し込みから合格後の免状申請までをステップ形式でまとめて解説しています。

この記事を読めば「未経験の電気工事士初学者が合格するまでに必要な手順」がわかるようになります。

\すぐに読み始めたい方はこちらから!/

STEP1|まずは知っておきたい第二種電気工事に関する基礎知識

第二種電気工事士とは?どんな仕事に役立つの?

「第二種電気工事士」は、住宅や小規模な店舗などで使われる電気設備の工事を安全に行うための国家資格です。

電気工事士には「第一種」と「第二種」がありますが、まずは未経験でも目指しやすい“第二種”からスタートするのが一般的です。この資格を持っていると次のような作業ができるようになります。

- コンセントの増設・交換

- 照明器具の取り付け

- 屋内配線の新設や修理

これらは日常生活でもよく見かける作業ですよね。つまり、“手に職をつけて働く”ことに直結する実用的な資格なんです。

また「文系出身でも大丈夫?」「30代からでも遅くない?」と心配する声も多いですが、実際に未経験から挑戦して合格している人がたくさんいます。私自身も文系で30歳目前の時期に未経験から電気業界に飛び込みました!

未経験からだと覚えることも多いし体力も必要でとても大変です。でも電気工事士は人間が生きている限りなくなる事がない仕事なので人生の選択肢としては大いにアリだと思いますよ!

資格取得後の活かし方とキャリアパス

電気工事士の資格を取ると、実は選べる仕事の幅が一気に広がります。

とはいえ「電気工事の仕事」と聞いても、具体的にどんな働き方があるのか、なかなかイメージしづらいですよね。

ここでは、僕自身が転職活動の中で調べたり、実際に見聞きしてきた経験をもとに未経験からでも活躍可能な

電気工事士の資格を活かせる仕事をご紹介していきます。

①住宅内線工事(内線工事)

電気工事として一番イメージしやすい一般住宅やアパートで、照明やコンセントなどの電気配線を行う仕事。未経験でも現場で少しずつ覚えていけます。

②ビルメンテナンス(ビル設備管理)

商業施設やオフィスビルの電気設備の点検・保守を行う仕事。安定志向の方や屋内作業を希望する人におすすめです。

③エアコン電源工事

エアコン設置に伴う電源の配線やブレーカー接続などを担当。量販店や設備業者で未経験OKの求人も多く、始めやすい分野です。

弱電設備工事(LAN・防犯・通信など)

弱電工事とは、完成したオフィスを“すぐに業務が始められる状態”に仕上げるための工事です。

ネットワーク・電話・セキュリティ・音響など、働くために欠かせないインフラを整備する仕事です。

STEP 2|第二種電気工事士試験全体の流れを確認

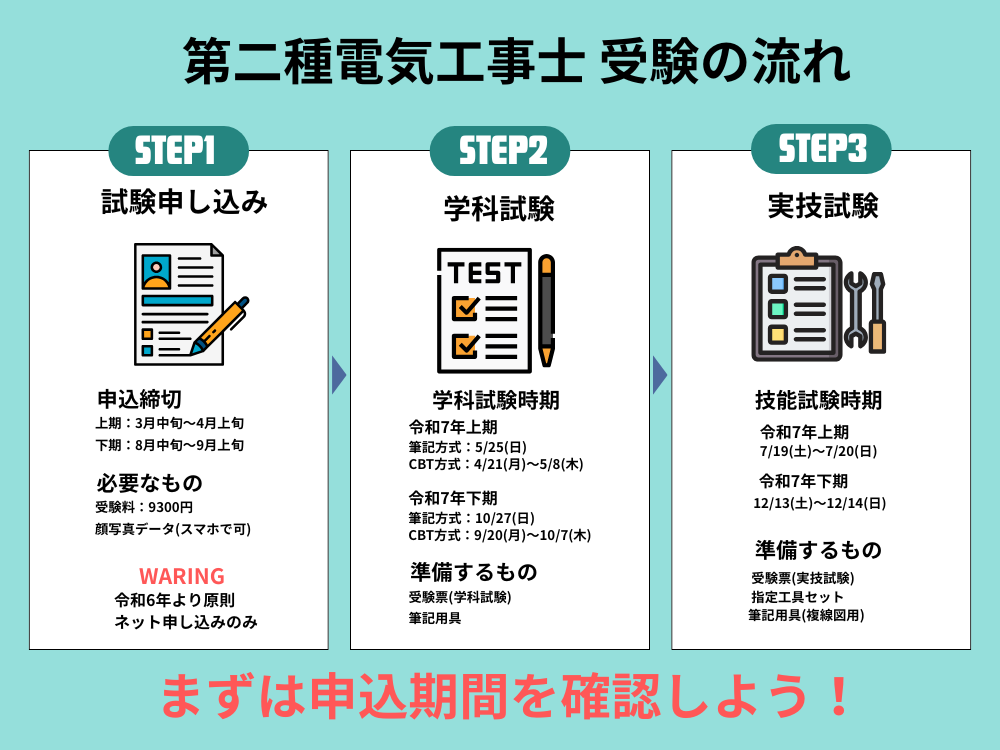

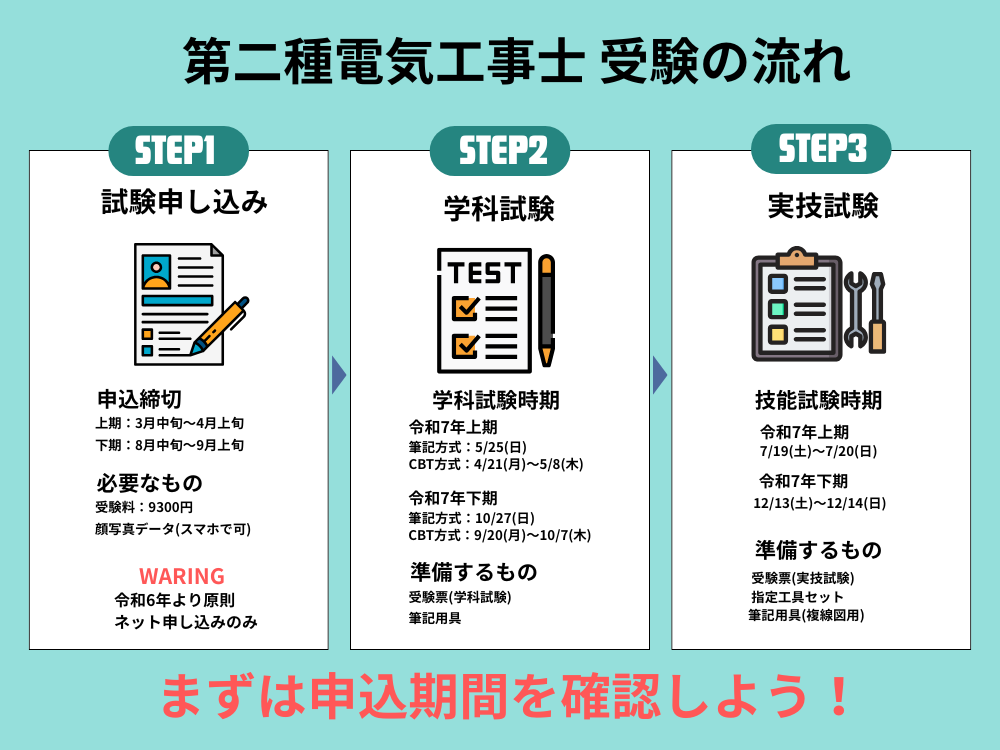

第二種電気工事士の試験は、学科と実技の2つに分かれた国家資格です。「どんな試験なのか」「いつ、何をすればいいのか」がわからず不安に思う方も多いはず。

まずは、全体の流れを図でつかんで、これからの準備に役立てましょう!

第二種電気工事士の試験は「申込み → 学科試験 → 実技試験」の3ステップで進んでいきます。申込みは令和6年度より原則ネット経由のみとなりました。申込時に顔写真データの準備が必要なので注意してください。

学科と実技はそれぞれ別の日程で実施されるため、学科に合格してから実技対策を始めても問題ありません。しかし実技の練習は材料キットと作業工具一式を自分で用意する必要がある為、予めどのように購入するか考えておいたほうが良いです。

工具セットなどは実技試験直前にネット通販などで買おうとすると売り切れている可能性もあるので注意が必要です!

内容が重複する可能性があるので仮の図解を作るのは最後にしてまず記事の骨格を作る

年間スケジュールと申し込み〜合格までの流れ

- 上期/下期の違いと日程(最新カレンダー表)

- 「いつ申し込むべき?」→申込期間の注意点

- 筆記から技能までの“時間差”があるので逆算スケジュールが大切

試験申し込み手順記事をここに差し込む

第二種電気工事士の取得にかかる総費用はまとめ

試験を受けるにあたって必要な費用をまとめました。

| 受験料 | |

- 試験料/参考書/技能工具セット/練習材料

- 総額いくらかかるの? → 2万円〜4万円の現実

- 独学/通信講座/スクール比較(表で

合格するまでに必要なお金まとめ記事をここに差し込む

学科試験と技能試験の違い・合格率

| 検索意図 | 背景・課題 | ニーズ・知りたいこと |

|---|---|---|

| 試験の全体像を知りたい | 受験するかどうかを判断したい | 試験の流れ・時期・受験費用・申し込み方法など |

| 学科と実技の違いを知りたい | どちらにどのような対策が必要か不明 | 出題範囲・勉強方法・準備する道具など |

| 合格率を知りたい | 難易度や合格可能性を知りたい | 合格者数・過去の統計・自分に合う対策法 |

- 筆記(学科)と技能の2段階式

- どちらか合格すれば次回は「片方免除」

- 合格率と落とし穴(技能試験で多くが失敗する理由)

工具はいつ買うのがベスト?どこで買うべき?

- 筆記後が理想/早すぎるとムダ・遅すぎると練習不足

- 必須工具と便利アイテム紹介(写真・アフィリ導線)

- Amazon/楽天/電材屋の価格比較表付き

STEP 3|合格に向けた準備・勉強法

勉強時間の目安とスケジュールの立て方

- 初心者は●時間が目安(例:筆記60h・技能30h)

- 平日夜/休日でどう配分する? → 3ヶ月プラン例

- 独学派・社会人向けスケジュールテンプレDL配布(収益導線)

実技試験当日の流れ・持ち物・注意点

- 試験会場でよくあるトラブル(工具忘れ・時間配分)

- 持ち物チェックリスト(印刷用PDF配布)

- 本番でテンパらないための「3つの事前準備」

STEP 4|合格後にやること

合格後の流れ|免状申請・届くまでの期間

- 申請書の書き方/必要書類/送付先

- 届くまでの期間と「どのタイミングで履歴書に書けるか」

- ※免状取得までは“仕事できない”点も注意

STEP 5|つまずいたときの対処法

不合格だったときの対処法と再挑戦の流れ

- 筆記・技能それぞれの「1年有効ルール」

- 不合格でも“経験値”を武器にできる

- 再挑戦時にやるべき「反省×修正ポイント」

よくある質問・不安のQ&A(読者心理の吸収)

- Q. 工具に名前は書く?

- Q. 技能試験で1ミスはアウト?

- Q. 工具セットってレンタルでもOK?

- Q. 独学と講座、結局どっちがいいの?

まとめ|迷わず進める!最初にやるべき3つのこと

- 試験日程の確認&カレンダー登録

- 使う教材と工具を決める(おすすめリンク)

- 勉強スケジュールを立てる(テンプレDL)

コメント